血友病

2025.01.10

お腹に優しい食べ物とは?選び方や調理方法|血友病の方向けの食事も紹介

目次

6.

イベントや会食が増える年末年始は、職場の方や親戚との付き合いもあり、ついついごちそうを食べ過ぎてしまう時期。なんとなく胃腸の疲れを感じている方もいらっしゃるかもしれません。今回は負担をかけた体を整えるお腹に優しい食べ物や食事方法をご紹介します。

お腹に優しい食べ物とは

皆さんは普段の生活で、家族の体調がよくない時など「胃腸に優しい食べ物」「お腹に優しいもの」といった言葉を使うかと思います。お腹に優しい食べ物にはどのような特徴があるのでしょうか。

お腹に優しい食事の特徴

お腹に優しい食事とは、簡単にまとめると、「消化時間を短くする食べ方・食べ物」と考えていただけるとよいと思います。食べ過ぎが続いたあとは胃腸をいたわる、消化に負担のかからない食品や調理法を用いた食事を心がけたいですね。

胃腸に負担をかけないのは消化時間が短い食品・食材

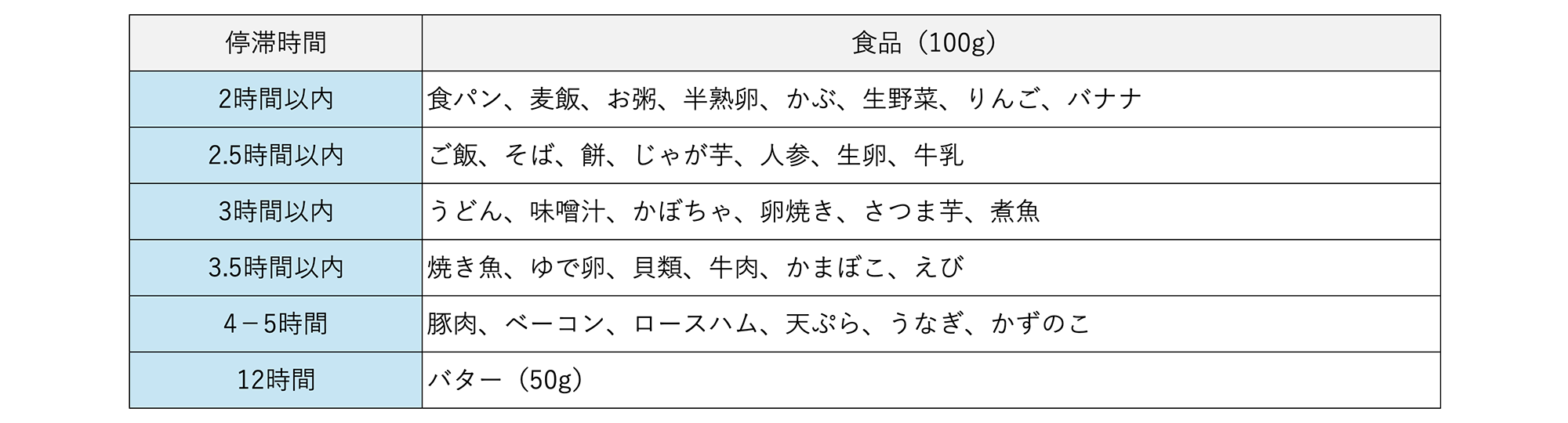

お腹に優しい食べ物の特徴として、消化にかかる時間が短いことがあげられます。下の表は、胃の中での停滞時間ごとに食品を分類したものですが、炭水化物→たんぱく質→脂質の順に長くなっています。

食品の消化時間

引用元:第27回食べ物の消化時間|栄養士コラム|同友会グループ

お腹に優しい食品・食材の具体例

具体的にはどんな食べ物がよいのでしょうか。代表的な食品や食材をご紹介します。

・穀類:お粥、うどん、そうめん

・肉類・魚類:鶏のささみ、白身魚(たらやかれいなど)。赤身肉も適量(1食あたり手のひらサイズ以下)であればOK

・野菜:大根、かぶ、にんじん、じゃがいも

・果物:バナナ、りんご(皮をむいたもの)

・大豆製品:豆腐

避けたい食材

以下は消化に時間がかかりますので、胃の調子が悪い時は避けましょう。

脂身の多い肉類・油類・かたい食材、繊維の多いもの(ごぼう、さつまいも、たけのこ、こんにゃく、きのこなど)。

胃腸に負担をかけない食事方法

調理方法や食べ方の工夫によっても胃腸への負担は変わります。ご家庭での食事づくりや外食時のメニュー選びの際にお役立ていただけたらと思います。

消化しやすい調理法

食材は蒸す、煮る、茹でるなど、加熱してやわらかく仕上げるのがポイントです。火を通さない生野菜のサラダのようなメニューや揚げ物、炒め物は消化に時間がかかります。

食材は小さく切る

食材を小さく切ることで、摂取した食べ物を体内で分解して吸収しやすいかたちに変える「消化酵素」が食材により多く触れることができ、消化がスムーズになります。

料理の種類は和食

料理の種類で選ぶなら和食です。中華料理や洋食には、にんにくや油を使った料理が多く、消化に時間がかかります。香辛料も人によっては胃腸に負担がかかり、消化不良の原因となる場合があるので注意が必要です。

ゆっくり時間をかけてよく噛む

噛む回数が増えることで食べ物が唾液と混ざりやすくなり、消化を助ける効果も期待できます。また、ゆっくり時間をかけることで満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防止することから胃腸の負担を減らします。

食べ過ぎによる影響とは

ここで改めて食べ過ぎによる体への影響について触れておきます。負担のかかる食生活は早めにリセットしたいですね。

食べ過ぎによる影響

胃腸への負担

イベントや人付き合いのともなう食事の席ではついつい食べ過ぎてしまいがちです。胃腸に負担がかかり、胃もたれや消化不良を引き起こすことがあります。

体重増加

高カロリーな食事の影響で、体重が増加しやすくなります。

栄養バランスの偏り

糖質と脂質の過剰摂取

イベントが多いこの季節は、糖質や脂質が多く含まれた食品の摂取機会が多く、これらを過剰に摂取すると体脂肪が増えやすくなります。

塩分の過剰摂取

塩分を摂り過ぎると、体内の塩分濃度を下げようとして水分の排泄が抑えられるためにむくみの要因となります。

野菜不足

代謝に必要なビタミン・ミネラルが不足しやすいです。

コンビニで買えるお腹に優しい食品

コンビニをよく利用される方へ、お腹に負担をかけない食品の選び方をご紹介します。

豚汁や鶏肉のスープ

あたたかく、たんぱく質・野菜が含まれたバランスの取れたものを意識して選びます。常温品(乾燥)よりも、冷蔵品は具材が多く栄養面でもすぐれています。

カップ麺

ノンフライ麺を使用したものを探すのがポイントです。比較的油の摂取量が少なくなります。

ホットスナックコーナー

焼き鳥がおすすめです。唐揚げやメンチカツ等の揚げ物は控えます。

管理栄養士が教えるお腹に優しい食事

食事づくりの時間がある方へ ~お粥のすすめ~

疲れた胃腸を、あたたかいお粥で癒しませんか?お粥は体調が優れない時や食欲のない時に食べるだけではなく、水分量を調整して炊き方を変えたり、具材を工夫したりすることで満足感もある労わりの普段ごはんになります。

お粥の濃度と選び方

お粥は濃度を調節することで、体調や必要なエネルギー量に適したものを作ることができます。

・薄めのお粥(5分粥/米1:水10)

市販商品(レトルト)に近い濃度です。水分が多く、消化がよいので、食べ過ぎ(カロリー過多)が続き胃腸が疲れている時におすすめです。

・中間のお粥(7分粥/米1:水7)

作り置きしておく時や、時間をかけてゆっくり食べたい方におすすめの濃度です。(米の割合が高いと時間経過とともに硬くなりやすいため。)

・濃いお粥(全粥/米1:水3)

米の割合が多い分、お粥の中ではエネルギー量が高めです。体力を回復したい時や、食欲がある時に適しています。

※注意

市販商品(レトルト)の利用は便利ですが、エネルギー量が低いため、継続的に主食に用いるとエネルギー摂取量が不足する場合があります。

100gあたりのカロリー比較

炊いたごはん:156kcal

全粥:65kcal(炊いたごはんの約40%)

5分粥:33kcal(炊いたごはんの約20%)

市販商品を使いたい場合には、炊いたごはん100g程度を加えると、常食の炊いたごはん150gと同じエネルギー量となります。よく混ぜてからレンジで1分半ほど加熱するとなじみやすくなります。

市販白粥250g(85kcal)+炊いたごはん100g(156kcal)=241kcal

具材の工夫

たんぱく質が摂れる食材と野菜などをお粥にトッピングすれば、バランスの取れた食事になります。

たんぱく質が摂れる食材

卵、脂身の少ない肉(サラダチキンは手軽さがおすすめです。プレーン以外にもハーブ、カレー味など種類に富んでいます)、白身魚の刺身はお粥によく合います。

野菜

炭水化物の分解を助ける消化酵素であるジアスターゼを含むものや、胃腸の粘膜を保護するもの、水分を含んでやわらかくなるものがおすすめです。大根、かぶ、キャベツ、かぼちゃなど。野菜は耐熱容器に入れて、電子レンジでやわらかくして混ぜ込みましょう。

血友病の方の食事について

血友病の患者さんは、一般成人と同様に、年齢とともに糖尿病や脂質異常症を発症するリスクがあります。また、体重が増えると関節への負担が大きくなってしまい、痛みが増して活動の低下につながることもあるため、体重コントロールが大切になります。

予防のポイントは、食事内容と量に気を配ること、また過食はリスクとなるため食べ過ぎないよう心がけることです。普段から胃腸を気遣うことは、食べ過ぎ予防につながりますので、必要に応じて今回ご紹介したお粥なども取り入れてみてください。

こんな記事も読まれています

セコム薬局では、

在宅医療のサポートを

積極的に行っています。

一般調剤のほか、在宅中心静脈栄養法、在宅経管栄養法、在宅疼痛管理、在宅抗癌剤治療などの調剤にも対応できる設備を整えています。患者様一人ひとりのお話を伺いながら、健康管理をサポートします。