肺高血圧症

2025.09.10

肺高血圧症と「むくみ」対策――管理栄養士が教える水分・塩分との付き合い方

目次

暑さが続くこの時期は、肺高血圧症の患者さんにとって、体の水分管理が特に重要になります。今回は、適切な水分管理をするための、水分制限や摂取のポイント、塩分調整の方法、食事の工夫について、セコムの管理栄養士がお伝えします。

なぜ水分制限が必要なのか? 肺高血圧症と“むくみ”の関係

肺高血圧症は、肺動脈の血液の流れが悪くなり、肺動脈の血圧が高くなる疾患です。この状態が続くと心臓への負担が大きくなり、息切れや体のだるさ、足のむくみといった症状が現れます。むくみ(浮腫)とは、体内の水分が過剰に溜まって腫れている状態のことで、朝起きたときに顔が腫れぼったい、夕方になると足がむくんで、指で押すとへこみが戻りにくい、などの症状が挙げられます。

むくみは右心室の負荷サインのひとつ

肺動脈圧が高くなると、血液を肺へ送り出す右心室に大きな負担がかかります。その影響で右心室の働きが弱まり、血液の流れが滞ることでむくみが起こりやすくなります。むくみやうっ血は放置せず、医師に相談しながら適切に水分を調整して体調管理をすることが大切です。

水分だけじゃない。塩分と体調管理の両立を

塩分が喉の渇きを招くしくみ

体内の水分バランスを適切に保つために欠かせないのが塩分の調整です。しょっぱいものを食べると、喉が渇きますね。これは、体内のナトリウム濃度が一時的に高くなることで、血液のイオンバランスを保とうと体が水分を求めるためです。その結果、無意識のうちに水分を多くとってしまい、心臓や腎臓に負担がかかることがあるため、塩分の適切なコントロールが必要になります。

熱中症対策とのバランスをどう取るか

暑さが厳しい日、特に気温が24℃を超える日は熱中症対策として水分と塩分をバランスよく補給する必要があります。しかし、肺高血圧症の患者さんが一般的な対策をそのまま取り入れると、体に負担がかかるリスクがあります。水分摂取の量やタイミングについては、自分の体調や生活リズムに合わせて工夫することが大切です。この後では、日常生活で役立つ具体的な対策例をご紹介します。

体重と尿量で見る“体のサイン”

水分の適正量は人によって異なるため、一概に「〇〇mlまで」といった基準はありません。医師の指示に沿った量を守りながら、体重や排尿の回数を日々確認して体調の変化を見ていきます。尿量や回数が減った、体重が増えた、体がむくむなどの症状が重なった場合は、早めに医師に相談して調整することをおすすめします。

日常生活で実践できる「水分摂取」のコツ

肺高血圧症の患者さんの水分摂取は、量だけでなく、いつ、どのような飲み物を選ぶかも重要です。

基本は“水”、避けたい飲み物の種類

水分摂取は「水」が基本です。コーヒーや緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには利尿作用があるため、水分摂取には向いていません。アルコールは、利尿作用があるうえに、体内で分解される際に水分を必要とするため、脱水状態を招くリスクがあります。また、甘いジュースやスポーツドリンクには糖分や塩分が多く含まれており、余計に喉が渇いてしまうこともあるため、日常的な飲用は控えたほうがよいでしょう。

起床後・就寝前の水分摂取をする理由

私たちの体は、眠っている間にも少しずつ水分を失っています。夏場は特に汗をかきやすく、朝には軽い脱水状態になっていることもあります。そのため、起床後は、コップ1杯(約180ml~200ml)の水を目安に飲むことで、体内の水分バランスを整える助けになります。また、就寝前にも少量(約90ml~100ml)の水分を取ることで、夜間の脱水予防に役立ちます。ただし、夜間の排尿が気になる方や水分制限のある方は、飲み過ぎに注意しましょう。

常温でこまめに、空調の調整も意識して

日中の水分摂取は、一度にたくさん飲むよりも、少量をこまめに取るほうが体に吸収されやすくなります。医師から指示された1日の水分量を守りながら、1時間ごとに分けて摂取する方法がおすすめです。例えば、1日の飲み物として摂取する水分量が1000mlと指示されている場合、1時間に約50ml~100mlを目安に飲むことで、無理なく水分管理ができます。常温の水を選ぶとゆっくりと飲む習慣が身につきやすいでしょう。また、医師に決められた水分量を守り、極端に水分を制限しないことも重要です。体液が不足すると脱水状態になり、頭痛やめまい、脱力感などの症状が現れることがあります。さらに暑がりの方は、空調を上手に利用して過ごしやすい室温に保つとよいですね。

「隠れ水分」と食べ方の工夫でリスクを減らす

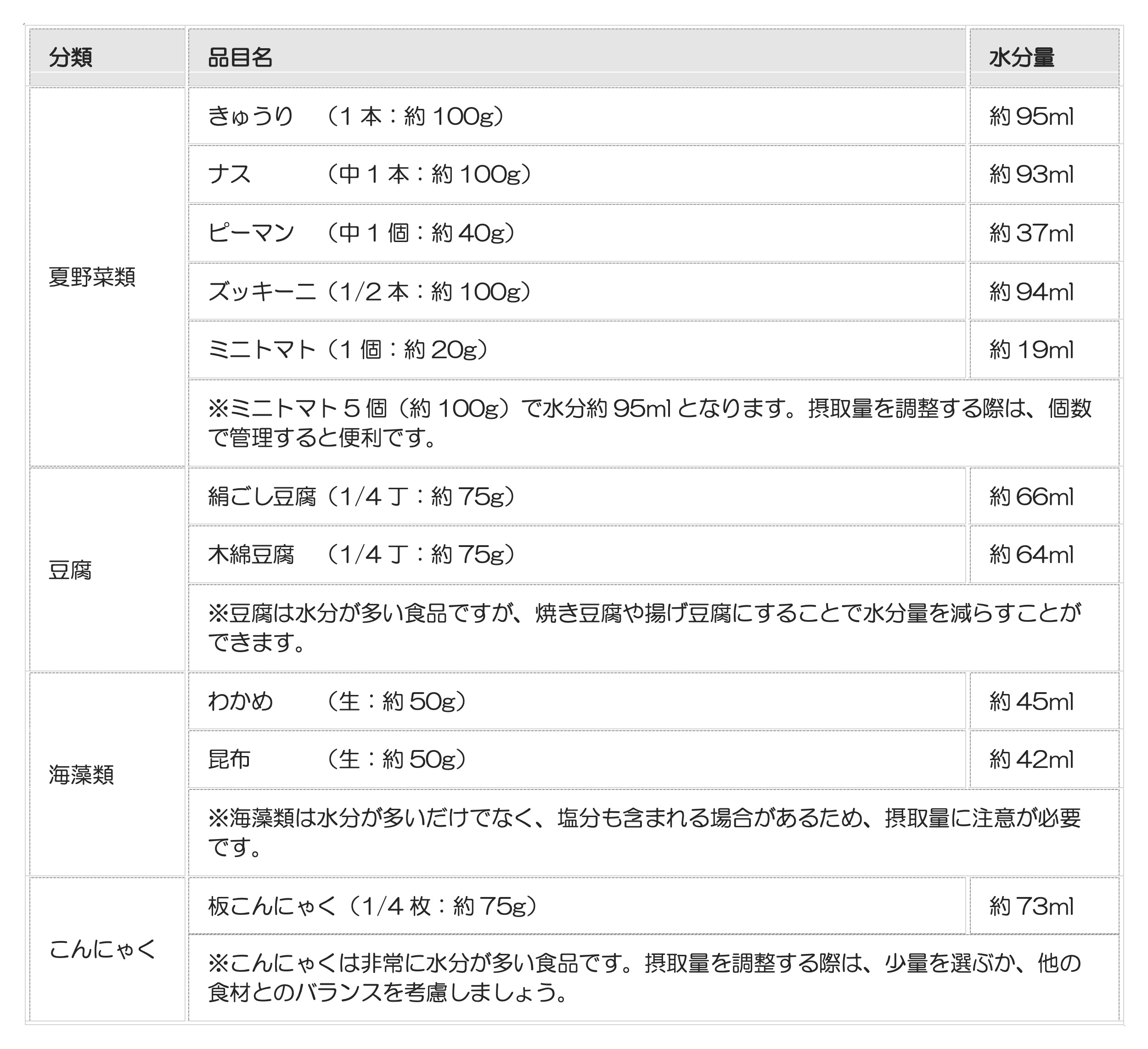

水分制限がある方にとって、飲み物だけでなく食べ物に含まれる「隠れ水分」も注意すべきポイントです。特に果物や汁気の多い料理は、見た目以上に水分が含まれている場合があります。また、果物、野菜、海藻類、こんにゃく、豆腐など、水分を多く含む食品は摂り過ぎないように注意が必要です。以下の表は、代表的な食品の水分量を示したものです。摂取量を調整する際の参考にしてください。

食品の水分含有量(目安)

〈食事の水分を調整する工夫〉

・野菜や豆腐、海藻類は加熱調理をすることで水分量を減らす

・スープ、麺類、鍋物は避け、炒め物や焼き物にする

・夏はかき氷やゼリーなども要注意

水分の多い食事をしたときは、飲み物の量を減らして、調整します。

果物ひと切れが水1杯になる!?意外な落とし穴

果物には多くの水分が含まれており、例えばスイカをひと切れ(約200g)食べると、コップ一杯分の水分(約180ml)を摂取したことになります。スイカやメロン、キウイ、バナナなどの果物は水分含有率が70%以上と高いのが特徴です。無理に果物を避ける必要はありませんが、1回に食べる量を少なめにする、日によって種類を変えるなどの工夫をするとよいでしょう(※)。

私たちは飲み物だけでなく、食べ物からも水分を摂取しています。そのため、「食べたものに含まれる水分」も意識しながら、全体のバランスを調整できるとよいですね。

※果物にはカリウムが含まれるため、摂取量については医師に確認することをおすすめします。

制限しながらも、食事を楽しむための減塩アイデア

水分制限のためには、塩分の取り過ぎを控えることが大切です。ただし、塩分を減らすと味が物足りなく感じることもあるかもしれません。ここでは、塩分を控えながらも満足感を得るための工夫をご紹介します。

調味料と加工食品の使い方を見直す

塩やしょうゆ、めんつゆ、味噌などの調味料は、知らず知らずのうちに塩分を取り過ぎてしまう原因になります。しょうゆなどの調味料は、食品に直接「かける」のではなく、小皿などに取り、食品の片面に「つける」ようにすると塩分を抑えられます。また、調味料を食卓に常備しないことも効果的です。

また、ハムやソーセージ、ちくわやかまぼこなどの加工食品、漬物や梅干し、ふりかけの頻度を減らす、ドレッシングはかけ過ぎないなども減塩できるポイントです。汁気の多い料理は、具沢山にしてスープの量を減らす、麺類のスープは飲み干さないなどの工夫を取り入れてみましょう。

出汁・香味・酸味で「薄味」でも満足感

塩分控えめの料理はどうしても物足りないという場合には、出汁や香味野菜、酸味を活用することで、満足感アップにつながります。昆布やかつお節、煮干し、干しシイタケなどから取る出汁には、うまみ成分が豊富に含まれており、塩分が少なくても味に奥行きが生まれます。

また、レモンや酢などの酸味を加えたり、しそやねぎ、しょうがなどの香味野菜、コショウなどの香辛料を使ったりすることで、香りや味にメリハリをつけることもおすすめです。

極端な制限はNG。医師の指示を守って継続を

これらの対策は水分や塩分の管理を目的としたものであり、制限そのものが目的ではありません。制限を意識し過ぎると食事そのものが楽しめなくなったり、極端に塩分を避けることで、必要な栄養が不足するリスクもあります。水分制限や塩分制限がある方の場合、医師や管理栄養士の指導を受けながら、自分に合った摂取量の目安を知り、体調や生活に合った食事を長く続けていくことが大切です。医師の指示を守りながら、無理なく継続しやすい方法を見つけていけるとよいですね。

こんな記事も読まれています

セコム薬局では、

在宅医療のサポートを

積極的に行っています。

一般調剤のほか、在宅中心静脈栄養法、在宅経管栄養法、在宅疼痛管理、在宅抗癌剤治療などの調剤にも対応できる設備を整えています。患者様一人ひとりのお話を伺いながら、健康管理をサポートします。