電子カルテはクラウド型とオンプレミス型のどちらがおすすめ? 種類別特徴とメリット・デメリットを解説

電子カルテは業務効率アップや省スペース化など、紙カルテに比べてさまざまなメリットがあります。近年は新規開業する医療機関のほとんどが電子カルテを導入しています。

電子カルテには一般的に2種類あり、導入する際はどちらにするか悩む場合もあるでしょう。本記事では、電子カルテのクラウド型とオンプレミス型の特徴やメリット・デメリットを解説します。各電子カルテの違いを知り、導入する際の参考にしてください。

電子カルテは一般的にクラウド型とオンプレミス型の2種類

電子カルテとは、患者の基本情報や診療情報を電子的に一元管理するシステムです。従来の紙カルテのような保管場所は必要なく、異なる診療科との情報共有もスムーズです。電子カルテは、一般的にクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。

初めに、クラウド型とオンプレミス型のそれぞれの特徴を確認しましょう。

1. クラウド型

クラウド型の電子カルテとは、インターネット回線を通じて患者のカルテをクラウドサーバに保存するタイプです。2010年、厚生労働省による医療分野でのクラウド解禁以降、クラウドサービスの導入が進んでいます。

クラウド型は月額費用がかかりますが、初期費用を抑えられることや、サーバメンテナンスが不要なため、システムに不慣れでも導入しやすく、新規開業で導入する電子カルテの主流になりつつあります。

2. オンプレミス型

オンプレミス型の電子カルテとは、院内にサーバを設置して、データの保存や管理を行うタイプです。導入費用は高額になりますが、カスタマイズ性が高いことが特徴です。

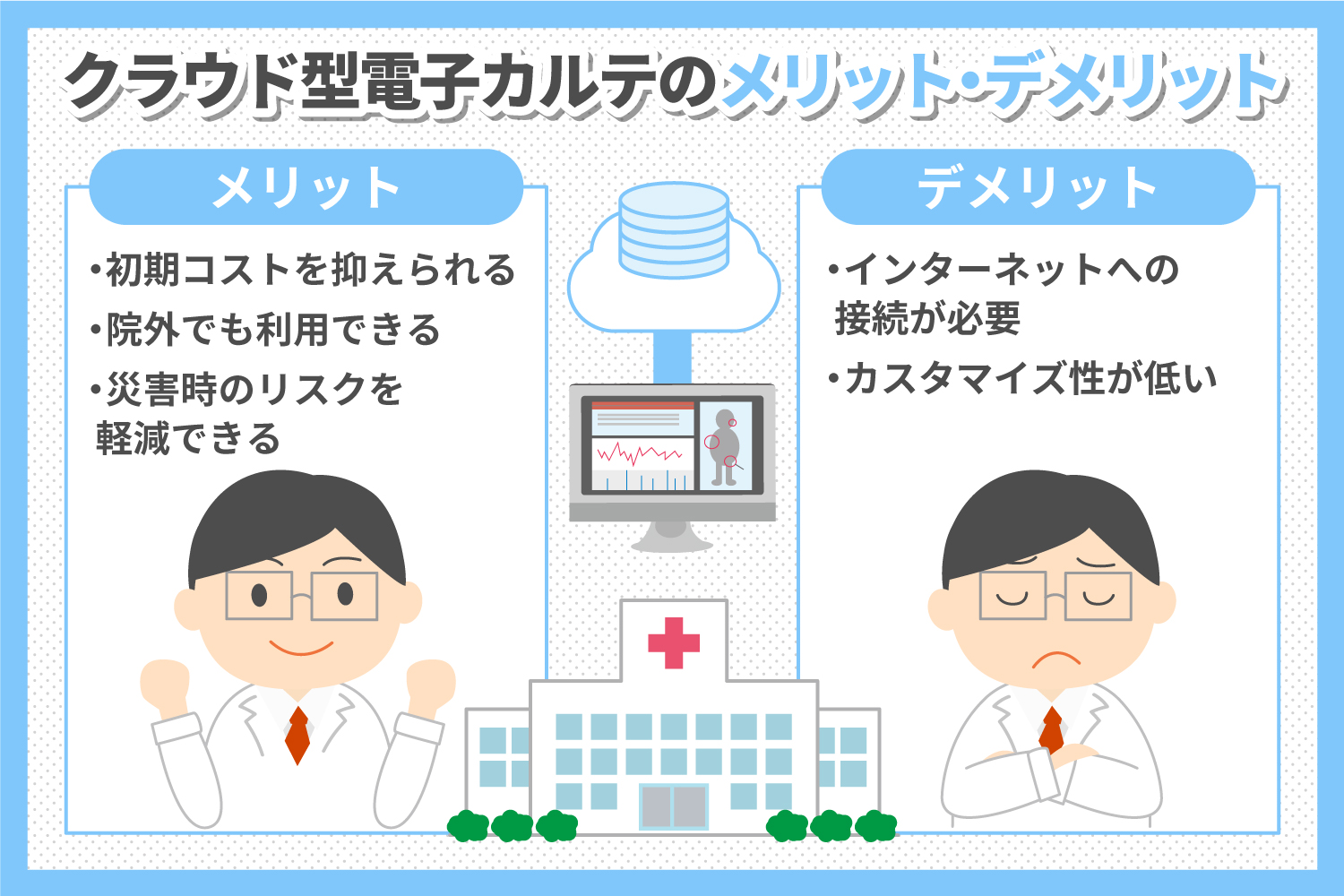

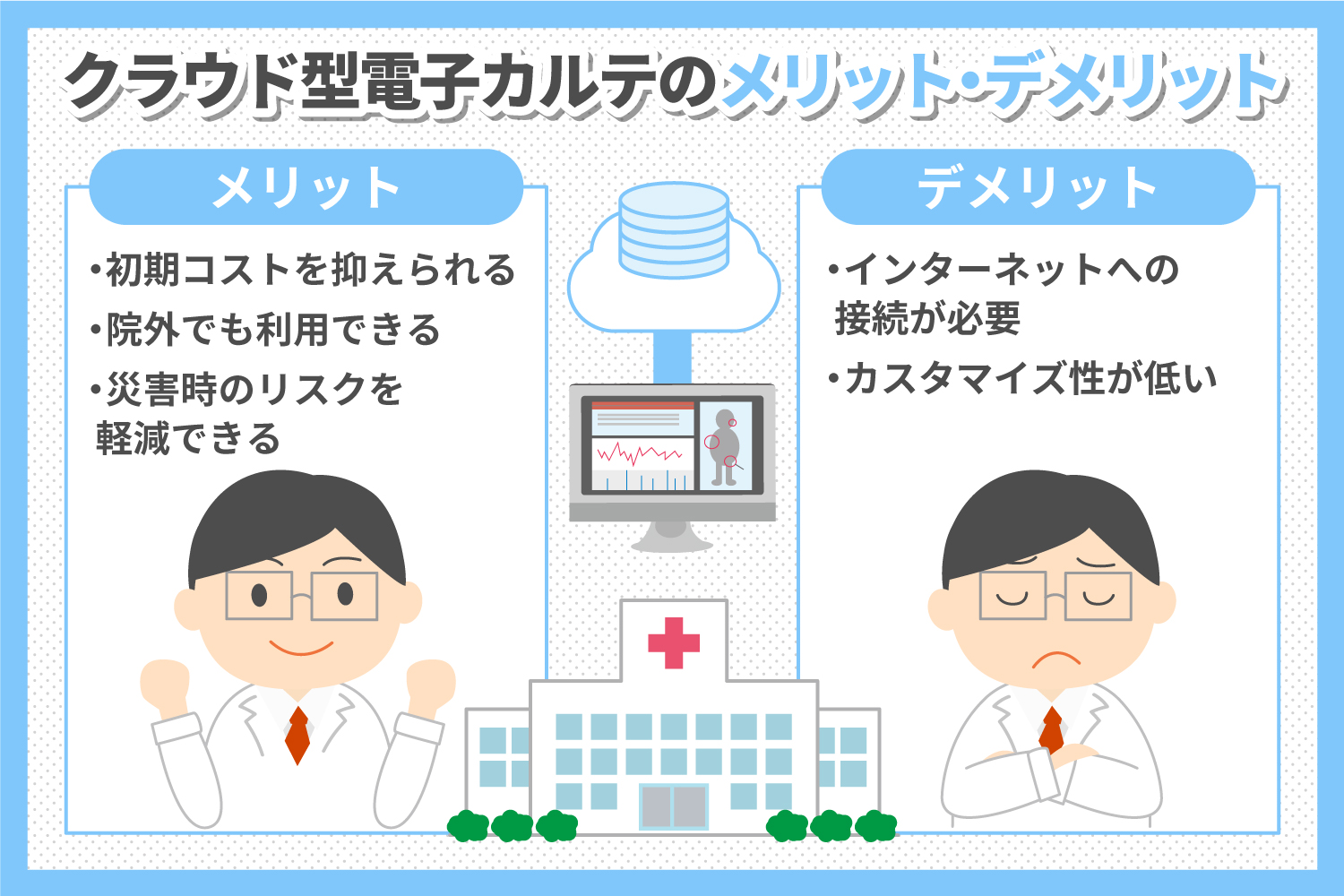

クラウド型電子カルテのメリット・デメリット

クラウド型とオンプレミス型の違いを理解するために、それぞれのメリット・デメリットを確認しましょう。まずは、クラウド型電子カルテにどのようなメリットとデメリットがあるかを解説します。

クラウド型のメリット

クラウド型電子カルテの主なメリットは次の3つです。

- 初期コストを抑えられる

- 院外でも利用できる

- 災害時のリスクを軽減できる

1. 初期コストを抑えられる

1つ目のメリットは、初期コストを抑えて導入できることです。クラウド型電子カルテは院内にサーバを設置する必要がなく、オンプレミス型に比べると初期費用を抑えて導入できます。 またサーバの管理が不要なので、サーバメンテナンスの人材を配置する必要もありません。低コストで導入できることがクラウド型の大きなメリットです。2. 院外でも利用できる

2つ目のメリットは、院外でも利用可能なことです。クラウド型は、インターネット環境があれば院外でも利用できます。在宅医療だけでなく、自宅や学会などの出張先など、院外でカルテを確認したいとき、クラウド型ならインターネット環境があればさまざまなデバイスで利用できます。3. 災害時のリスクを軽減できる

3つ目のメリットは、災害時のリスクを軽減できることです。医療機関は災害時でも業務を継続するための事業継続計画(BCP)の策定が義務化されています。 クラウド型の場合、データは災害に強い構造を持つデータセンター内のクラウド上に保存されるため、BCP対策にも適しています。クラウド型なら、火災や地震、洪水などの災害が発生しクリニックが被災した場合でも、データが消失するリスクを抑えられるでしょう。クラウド型のデメリット

続いて、クラウド型電子カルテの主なデメリットを2つ解説します。- インターネットへの接続が必要

- カスタマイズ性が低い

インターネットへの接続が必要

1つ目のデメリットは、インターネットへ接続しないと電子カルテを閲覧できないことです。データはクラウド上に保存されているため、インターネット回線が不安定になるとデータにアクセスできません。従って、安定したインターネット回線を確保する必要があります。カスタマイズ性が低い

2つ目のデメリットは、カスタマイズ性の自由度が低いことです。クラウド型はオンプレミス型ほど自由度が高くないため、基本的には製品の仕様に合わせて利用する必要があります。しかし、中にはカスタマイズが可能なクラウド型もあるため、運用しやすい製品を選ぶことが大切です。オンプレミス型電子カルテのメリット・デメリット

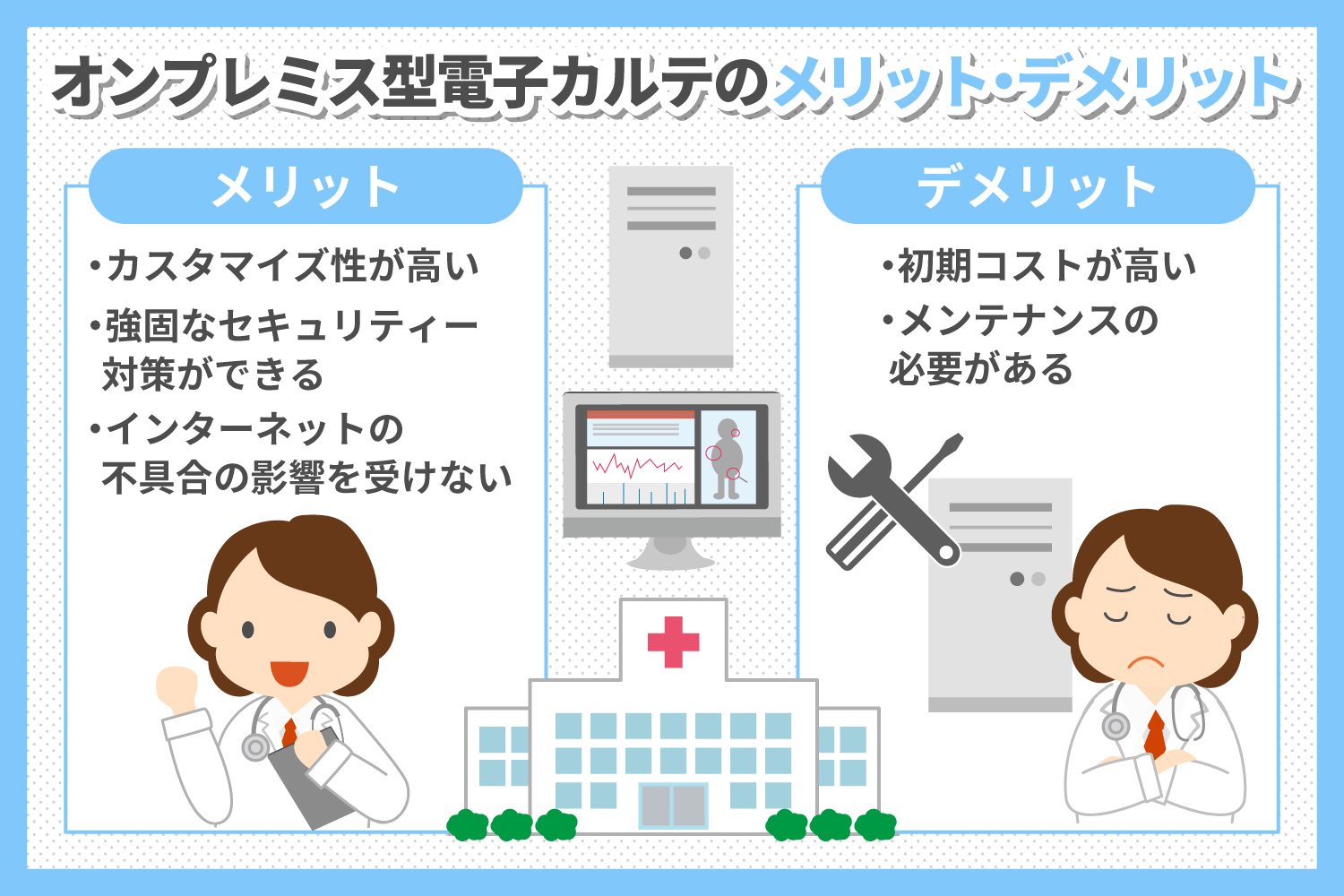

次に、オンプレミス型電子カルテには、どのようなメリットやデメリットがあるかを解説します。

次に、オンプレミス型電子カルテには、どのようなメリットやデメリットがあるかを解説します。

オンプレミス型のメリット

オンプレミス型電子カルテの主なメリットは次の3つです。- カスタマイズ性が高い

- 強固なセキュリティー対策ができる

- インターネットの不具合の影響を受けない

1. カスタマイズ性が高い

1つ目のメリットは、カスタマイズ性の高さです。各診療科の特性に応じて細かくカスタマイズできるため、自院の運用に合わせて柔軟に対応できます。結果として、診療の質の向上と業務効率化が期待できるでしょう。2. 強固なセキュリティー対策ができる

2つ目のメリットは、強固なセキュリティー対策が可能なことです。オンプレミス型は電子カルテをオープンなネットワークには流さず、自院のローカルネットワークに接続して運用するため、情報漏えいのリスクを抑えられます。 ただし、リモート保守などの必要性により、外部との接続を完全に遮断することは難しくなっています。院内に設置したネットワーク機器のアップデートなどの対策が必用となります また、内部で不正があれば個人情報の漏えいは避けられないため、強固なセキュリティー対策ができるといっても、十分に注意が必要です。3. インターネットの不具合の影響を受けない

3つ目のメリットは、インターネットの不具合の影響を受けずに運用できることです。オンプレミス型は、院内のコンピューターをローカルネットワークで接続するため、インターネット回線にトラブルが発生しても影響を受けません。オンプレミス型のデメリット

オンプレミス型の主なデメリットは次の2つです。- 初期コストが高い

- メンテナンスの必要がある

初期コストが高い

1つ目のデメリットは、初期コストが高いことです。オンプレミス型の電子カルテを導入する場合は設備投資が必要なため、高額な導入費用がかかります。また、数年ごとの更新費用も発生するため、導入費用を抑えたい場合は、クラウド型を選んだ方が良いでしょう。

サーバメンテナンスが必要

2つ目のデメリットは、サーバメンテナンスが必要である点です。クラウド型の場合は自院でのサーバメンテナンスが不要ですが、オンプレミス型の場合は自分たちでサーバメンテナンスや更新などを行わなくてはいけないため、手間がかかります。

困ったときはベンダーにサポートしてもらえますが、運用にはITスキルのある人材が必要でしょう。

電子カルテのレセコン一体型と分離型とは

電子カルテはクラウド型とオンプレミス型の2種類に分けられるだけでなく、レセコン一体型と分離型の2つにも分けられます。レセコンとは、診療内容を基に算出した診療報酬明細書(レセプト)を自動作成できるシステムです。

一体型はレセコンの機能を備えているため、診療記録とレセプト情報を一元管理できます。電子カルテに入力するとレセコンにも必要なデータが反映されるため、管理工数を減らせることがメリットでしょう。

一方、分離型は利用中のレセコンに電子カルテシステムを連携させて利用するタイプです。システムが別なため、システム障害時に業務が完全に止まるリスクが少ないのがメリットですが、電子カルテとレセコンのメーカーが違うとサポート先も異なり、それぞれの操作を覚える必要があります。

それぞれの特徴を把握して、自院の診療スタイルに合うタイプを選びましょう。

電子カルテはクラウド型とオンプレミス型の違いを知って種類を選ぼう

電子カルテは主にクラウド型とオンプレミス型があり、それぞれメリットとデメリットがあります。近年は低コストで運用の手間がかからないクラウド型がシェアを伸ばしています。クラウド型であれば、導入時に高額な費用がかからないため、診療所や小規模な医療機関でも導入しやすいでしょう。

セコム医療システム株式会社では、2種類のクラウド型電子カルテをご提供しています。

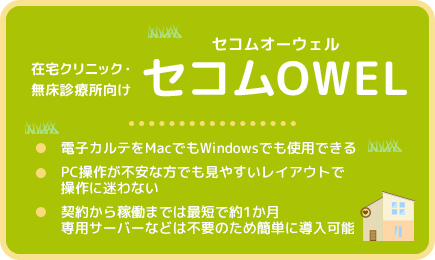

一つは、在宅クリニック・無床診療所に特化した「セコムOWEL(オーウェル)」です。直感的に操作できる画面デザインのため、どなたでも簡単にご利用いただけます。また、契約から最短2カ月で稼働できます。

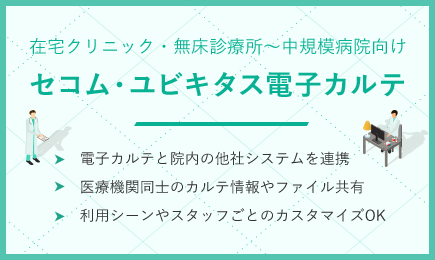

もう一つは、在宅クリニック・無床診療所~中小規模病院向けの「セコム・ユビキタス電子カルテ」です。各種部門システムとの連携や、施設間のカルテ共有も可能で、入院管理や予約管理の機能も備えています。

電子カルテは患者の重要なデータを扱うため、安全性が何よりも大切です。セコムのデータセンターは災害対策の整った場所にあり、耐災害性に優れています。電子カルテの導入を考えている方は、セコム医療システムの安全で安心なクラウド型電子カルテを検討してみてはいかがでしょうか。