血友病

2025.02.25

血友病患者さんが知っておきたい運動の重要性と注意点

目次

6.

血友病患者さんは関節出血のリスクが高く、適切な運動が出血予防や関節の健康維持に欠かせません。今回は運動の重要性とメリット、体を動かす際に気を付けたいこと、運動例など患者さんのQOL向上に役立つ情報を理学療法士の視点で紹介します。

血友病患者さんのリハビリが重要な理由

血友病の特徴とリハビリ

血友病は、関節内出血や筋肉内出血などの症状を伴います。これが繰り返されると関節の損傷や変形、可動域制限、筋力低下、慢性的な痛みにつながります。症状とつきあう中で気をつけたいのは、出血や痛みによって体の固定・安静期間が長くなることです。筋力や可動域の低下から関節の支持機能が弱まると、さらに出血リスクが高まるからです。無理のない運動習慣が大切で、それぞれの状態にあったリハビリが有効です。

血友病患者さんのリハビリはどんなことをする?

血友病患者さんのリハビリでは、筋トレのような運動療法に加え、負担を軽減する装具の導入、生活環境の調整など総合的に取り組みます。目的は、関節状態の維持・改善や出血を予防することです。

運動療法としてストレッチや関節可動域訓練、筋力強化訓練、日常生活動作訓練などの運動を行い、同時にサポーターや足底板(インソール)、関節に合わせた装具の調整も行います。疼痛対策として電気治療・温熱・寒冷療法などの物理療法を行うこともあります。また環境調整もリハビリに含まれ、具体的には玄関や浴室に椅子を置くなど、無理のない姿勢で靴や衣服の着脱を促すための調整、関節に負荷のかからない動作の指導などがあります。

リハビリが必要な関節の状態とは

血友病患者さんのリハビリは、関節の状態にかかわらずすべての世代の方が対象とされています。理由としては関節症状が軽い方でも、予防の観点から状態の維持につながるからです。関節症状が強く出ている方でも、装具などの提案、日常生活動作のアドバイスを受けることで、専門的な対策を取り入れることができます。

血友病患者さんが注意したい運動のポイント

運動強度や内容は専門家に相談

運動療法をはじめる際は、医師や理学療法士に相談し、運動強度や内容のアドバイスを受けます。低負荷から運動を開始し、年齢や関節の状態に合わせたプログラムを取り入れます。

運動をするタイミング・運動強度

運動をするタイミングは、出血や腫脹、痛みが落ち着いてきた時とされています。出血後いつから運動を行うかの明確な基準はありませんが、過負荷になると出血リスクが高まるため無理のない範囲で行います。

運動前後、運動中に気をつけるポイント

・痛みや熱感、腫脹がある時は無理をせず、運動前にすぐに医師へ報告する。

・運動の前にはケガにつながらないよう軽いストレッチなど準備体操を行う。

・運動中は呼吸を止めず、吐くときに力を入れ、吸うときに力を抜く。

・関節症状が落ち着いている場合の運動は、ゆっくりと大きく動かす。徐々に負荷を上げる。

・関節の形状によって自由度が違うため、一定方向の運動だけでなく、全方向・全範囲に動かす。それにより筋力や可動域の維持・向上を目指す。

・運動後は呼吸を整え、必要に応じて関節や筋肉のアイシングを行う。

継続するポイント

運動は継続することが大切ですが、目標が高すぎると続けることが難しくなることがあります。初期は小さな目標から取り組めるといいですね。運動の内容も休憩の取り方も患者さんそれぞれです。運動がなかなか継続できない時は、身体的な痛みや動かしにくさが原因なのか、「モチベーションが上がらない」「痛みが出てしまうかもしれない」という心配が原因なのか、障壁に気付くことで前進できることもあります。無理のない範囲で「現状よりも+10分動けたらOK」など時間を決め取り組んでもいいですね。

また、痛みが強いときは休み、楽な姿勢で安静にします。クッションや枕を用いて寝ている姿勢や座っている姿勢、ベッドや机など周囲の環境も整えると体が安定します。

血友病患者さんの運動、ストレッチの具体例

ここからは、理学療法士の視点から血友病患者さんに適した具体的な運動例を紹介します。リハビリではどんな運動をするのか知りたいという方もぜひ参考にご覧ください。

出血後や運動制限が必要な時期の運動

出血後や負荷の調整が必要な時期の運動は、理学療法士や作業療法士が補助をしながら運動を行います。主に血友病患者さん自身に関節を動かしてもらいながら、理学療法士や作業療法士が補助を行うことで、筋力トレーニングや関節の可動域の維持・拡大を目指します。例としては、大腿四頭筋・膝関節の強化を目的とした等尺性運動(関節を動かさずに筋肉を収縮させる運動)などがあります。

疼痛や熱感がなく、出血が落ち着いている時期の運動

関節を動かしながら抵抗運動を行うほうが、より筋力強化の効果が高まるとされています。抵抗運動とは、筋肉に抵抗をかける動作を繰り返し行う運動のことで、四肢の重さを利用した自重運動やゴムバンド・重錘などを用いる運動があります。

※より強い効果を求めるのであれば高い負荷が必要。関節症状のある場合は負荷を抑えたプログラムが安全です。

筋力強化・ストレッチのプログラム

四肢の重さや体重を用いた、筋力強化やストレッチのプログラムをご紹介します。負荷を上げる場合は、足首や手首あたりに重錘の装着をすることもあります。

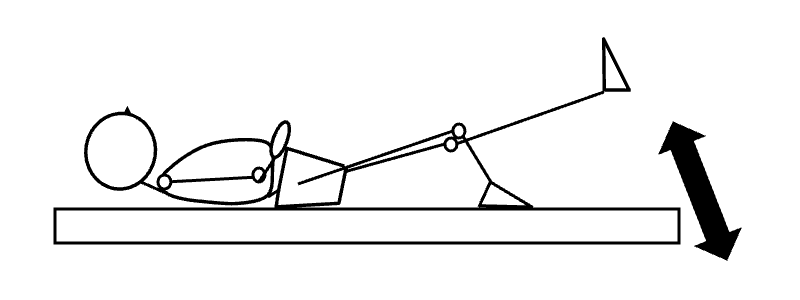

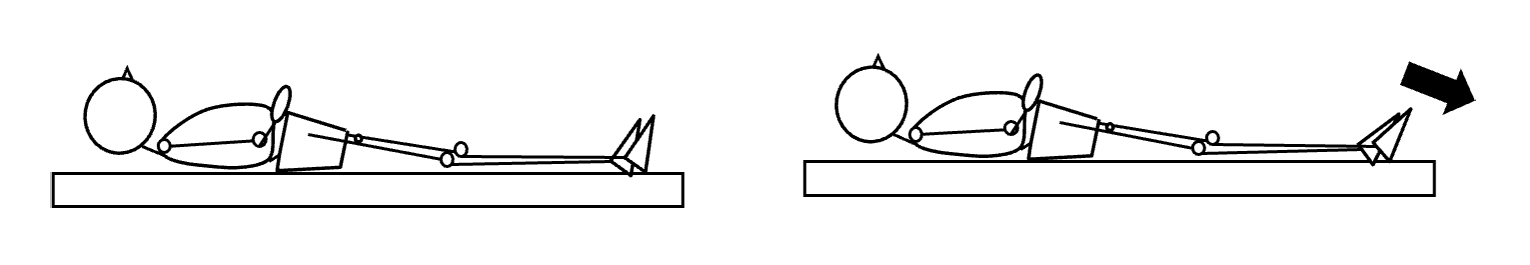

・足の上げ下げ

運動しない方の足は楽に立て、運動する方の足は膝をしっかり伸ばしつま先を天井にむけた状態で、股関節から足を持ち上げるように上下運動を行う。足の重さを感じながらゆっくりと反復する。

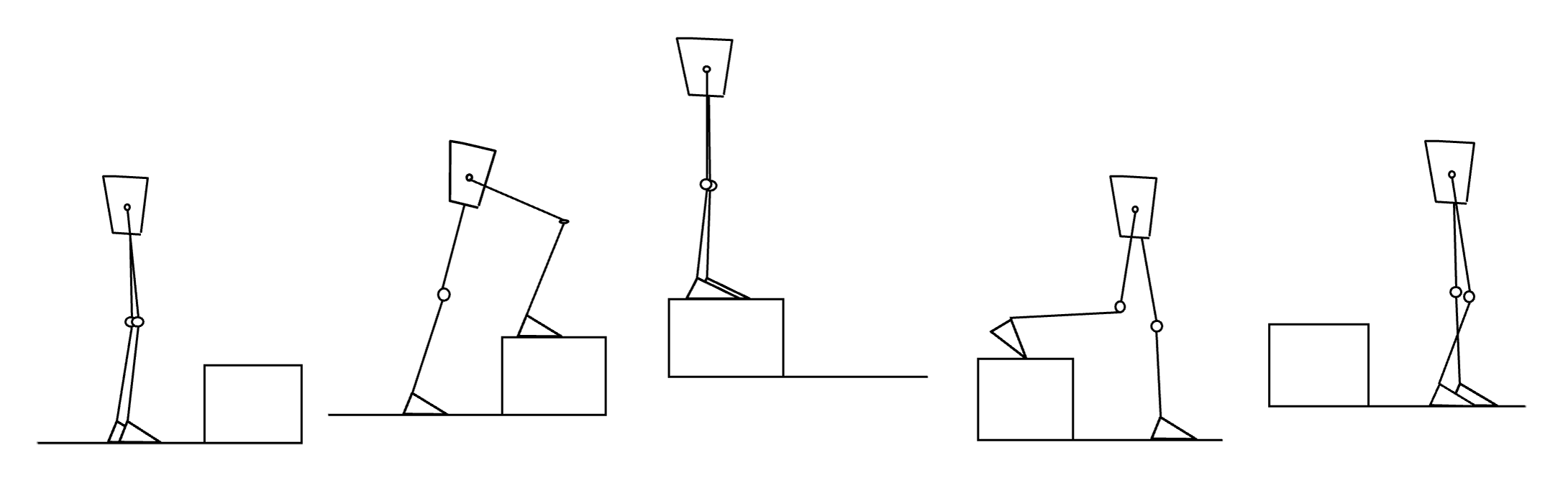

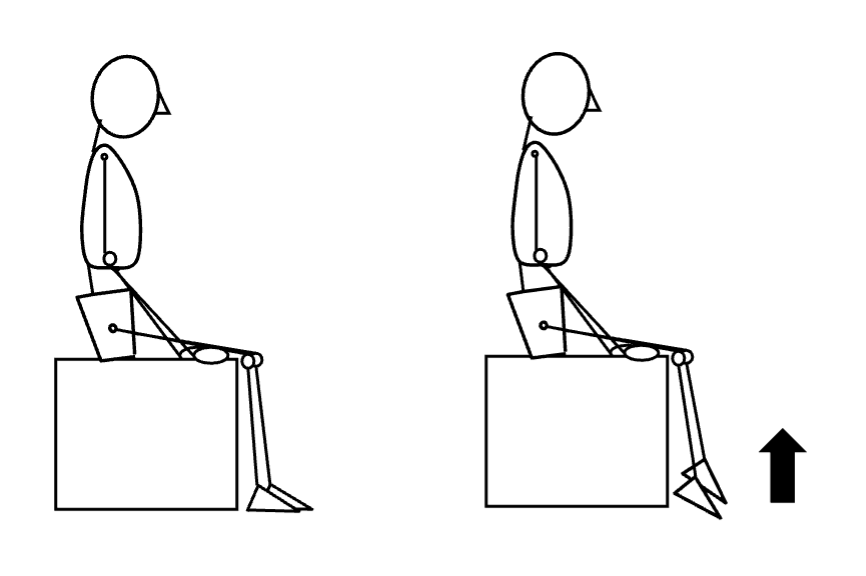

・段差の昇降

必要に応じて杖や手すりなどの補助具を使用する。

段差の昇降は片足で体重を支えながら、スクワットをしている状態となるため負荷はやや高め。

昇りの動作では、腰の負担を軽減するために体幹はやや前傾させる。

降りの動作では、膝の力を入れすぎずにゆっくりと柔らかく着地することで負担の軽減を図ることができる。

・アキレス腱のストレッチ

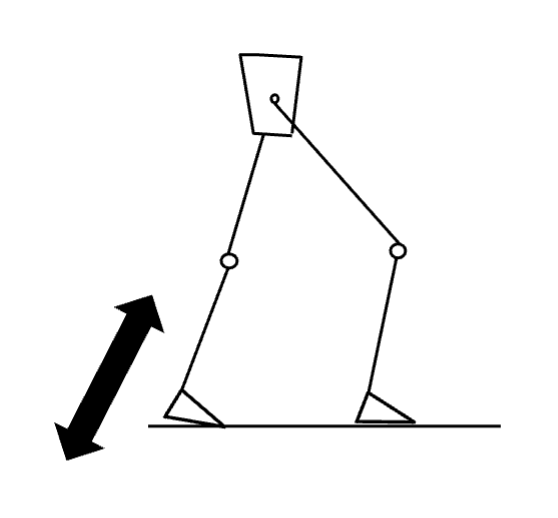

伸びている・気持ちが良いと感じる程度で止め、30秒ほどキープ。反動はつけずにじんわりと伸ばすイメージで行う。

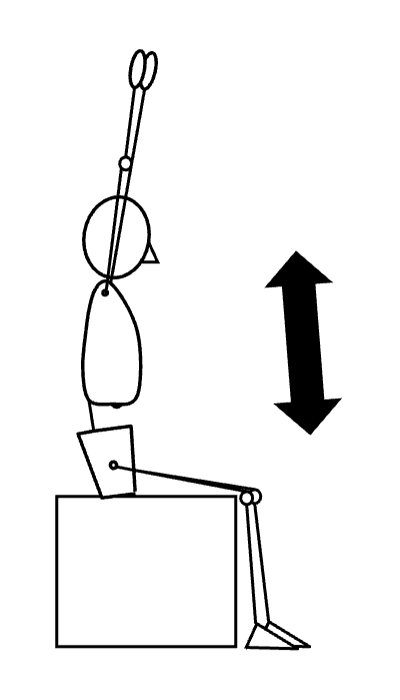

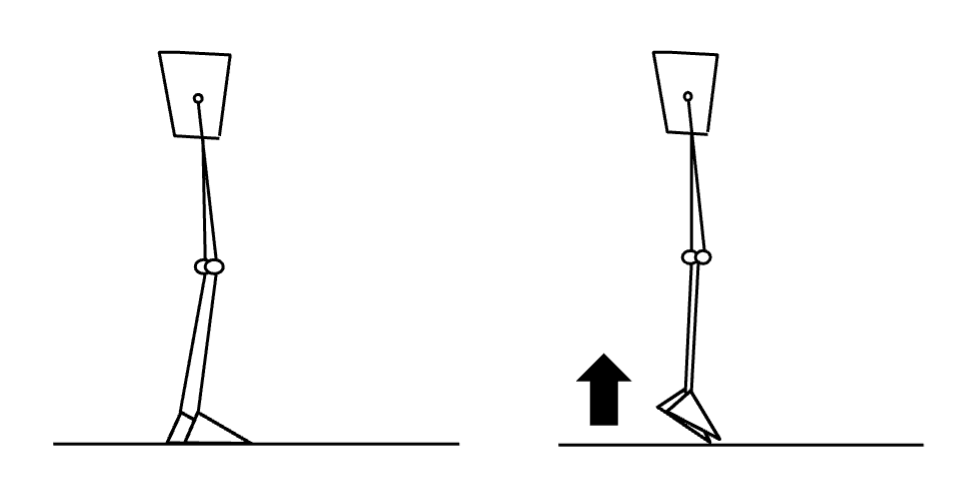

・腕の上げ下げ

猫背や体幹が前傾していると、腕が上がりにくくなるためまずは姿勢を整える。片腕ずつでもOK。

上方から引っ張られるイメージで指先から体幹まで一直線になるよう、背筋の伸びも意識する。腰に大きな負担がかかるため腰は反らない。腕が上まで上がらない場合は、無理をせず上がるところまでの反復を行う。

・足関節の運動(足首の上げ下げ)

同じ運動でも姿勢によって負荷が変わる。

※立位→座位→仰向けの順に、負荷が小さくなります。

【仰向け:体重がかかっていない】

【座位:下肢の重さが加わっている】

【立位:体重が加わっている】

以下の関節や筋は出血しやすいため、これからの関節に対して関節の状況に応じて姿勢や運動方法を変え負荷量を調節しながら取り組みましょう。

・出血しやすい関節:肩関節、肘関節、手関節、膝関節、足関節

・出血しやすい筋:上腕二頭筋、前腕屈筋群、腸腰筋、大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋、腓腹筋

上記は運動の一例としてご紹介しました。運動療法を行う前には、受診の際に医師や理学療法士、作業療法士に相談し、ご自身に合った指導を受けることが大切です。

運動で廃用症候群の対策とフレイル予防

運動不足によるリスクは関節症だけではありません。加齢や身体機能の衰えから起こる「廃用症候群」や「フレイル」などもリスクです。

廃用症候群の対策

廃用症候群は、一般的に病気やケガなどにより体を動かすことが減り、心身の機能が低下してしまうことです。

廃用症候群になると、さまざまな影響が出る可能性があります。

・筋肉が細く弱くなる筋萎縮、筋力低下が起こる

・関節が硬くなり動かしにくくなる関節拘縮が起こる

・姿勢を変えることで血圧の変動が大きくなりふらつく起立性低血圧

・嚥下機能が低下し誤嚥性肺炎につながる

・血管に血の塊できることで血管が詰まる血栓塞栓症のリスクが上がる

・同じ姿勢でいることで、同じ部分に圧が加わり皮膚の血流が悪くなることで褥瘡ができる

フレイルの予防

フレイルは、年齢とともに筋力や心身の機能が低下した健康と要介護の間の虚弱な状態のことを言います。

フレイルになると以下のような症状が見られます。

・体重減少(年間4.5キロまたは5%以上)

・疲れやすい(何をするのも面倒だと3~4日/週以上感じる)

・歩行速度の低下

・握力の低下(全身の筋力と関連がある)

・身体活動量の低下

・死亡率の上昇や転倒

健常人でも寝たきりの状態が続くと1週間で10~15%の筋力が低下すると言われています。運動不足の影響として、大腸の蠕動運動の低下による便秘、うつ病の発症リスクが高くなることも報告されています。運動を取り入れることでこのようなリスクを遠ざけることができます。

運動のメリット:精神面の安定にもつながります

運動は、筋力、関節の柔軟性、精神面、骨密度などにポジティブな作用をもたらします。1日5分や10分でも、運動の習慣は心身の安定につながっていきます。

筋力の維持・強化

関節周囲の筋力の維持・強化を図ることで、関節が安定し転倒リスクの軽減、出血リスクの軽減につながります。また筋力の強化により神経活動が活発化され、神経伝達物質の放出が増加し、神経筋発達の促進が望めます。

関節の柔軟性の維持・改善

関節が柔らかくなることで、体を円滑に動かすことができ、関節の負担を減らすことができます。

精神面の安定

体を動かすことで上記の身体面だけでなく、心理面でも自尊心、幸福感、自己効力感が高まり、ストレスが軽減すると言われています。

骨密度の増加

運動により骨への刺激が加わることで骨密度の維持・増加が目指せます。運動によって骨に負荷がかからないと骨粗鬆症のリスクが上がる要因に。

生活習慣病の予防

加齢・高齢化に伴う筋力や心肺機能の低下、動脈硬化による心疾患や脳血管障害、高血圧症や肥満、糖尿病のリスクがあり、これらの予防・解消のためにも定期的に継続した運動が必要です。

おわりに

血友病の患者さんに運動が重要な理由や具体例についてまとめました。運動の頻度や負荷については、必ず主治医に相談しながら進めましょう。運動の継続は難しく3〜6か月で半数がやめてしまうと言われていますが、競技ではないので自分のペースで小さくはじめて、休みながら行えるとよいですね。運動の習慣ができると運動不足からくる不調のサイクルをリセットできます。運動をお休みしていた方も、今回の内容が再開の後押しになれば嬉しいです。

【この記事に関わったセコム社員のご紹介】

■理学療法士S

「外見は吹奏楽部っぽい」と言われることが多々あるが、

学生時代はずっと運動部に所属していたため身体を動かすことが得意で、

怪我をしたことで理学療法士を目指した。

運動以外にも綺麗な景色をみること、美味しいものを食べることが好き。

こんな記事も読まれています

セコム薬局では、

在宅医療のサポートを

積極的に行っています。

一般調剤のほか、在宅中心静脈栄養法、在宅経管栄養法、在宅疼痛管理、在宅抗癌剤治療などの調剤にも対応できる設備を整えています。患者様一人ひとりのお話を伺いながら、健康管理をサポートします。