電子カルテとは?特徴や導入するメリット・デメリットを徹底解説

電子カルテは、院内の業務効率化やペーパーレス化を推進できるツールとして、医療現場での導入が進んでいます。しかし、電子カルテサービスにはメリットだけではなくデメリットもあるので、導入を検討する際はどちらもしっかりと理解することが重要です。

本記事では、紙カルテとの違いや電子カルテのメリット・デメリットについて詳しく解説します。さらに、電子カルテにはクラウド型・オンプレミス型・ハイブリッド型などの種類があるため、それぞれのタイプの特徴もご紹介します。

電子カルテとは?

電子カルテは紙カルテをデジタル化したもので、患者の診断結果や経過、個人情報などさまざまな情報を記録し、電子データとして一元管理するシステムです。

厚生労働省は2025年1月に病院の情報システムの刷新方針の中で、電子カルテ情報の標準化と段階的な普及を目指すと示しています(※)。紙カルテを使用している病院・診療所にとって、電子カルテへの移行は今後検討するべき重要なテーマの一つといえるでしょう。

ここでは紙カルテと電子カルテの具体的な違いや、電子カルテの普及率を解説します。

※参考:厚生労働省.「病院の情報システムの刷新に係る方向性について」

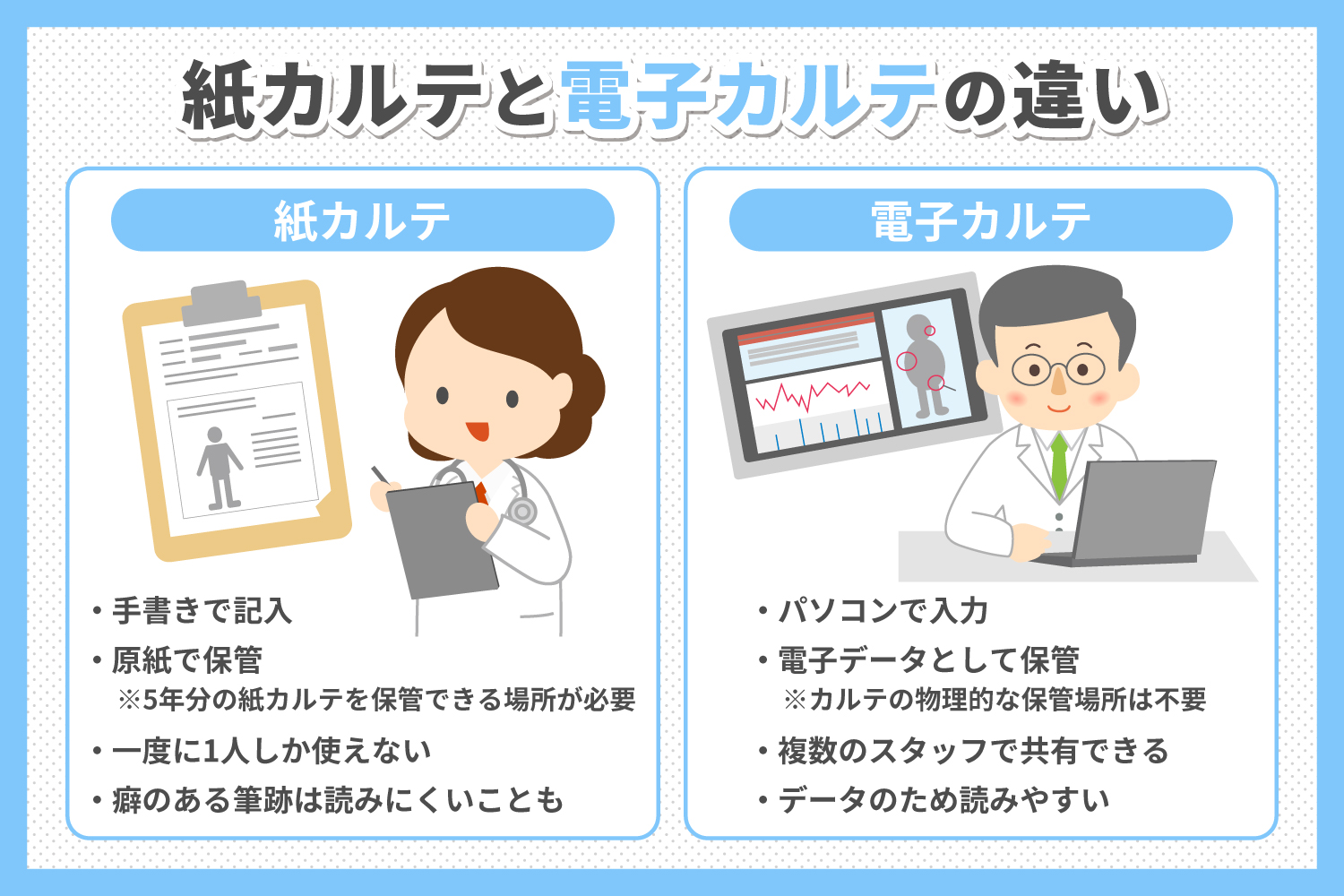

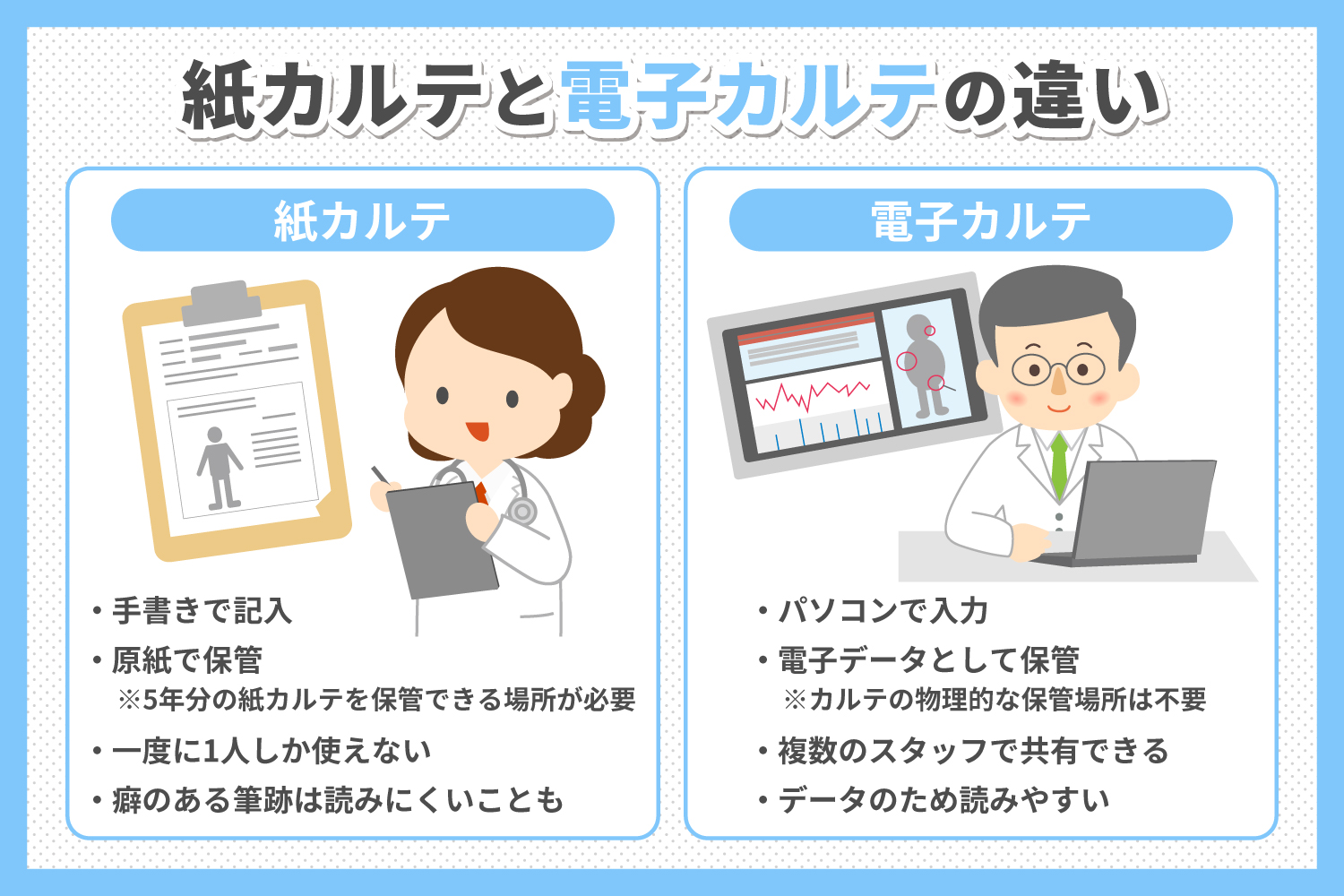

紙カルテと電子カルテの違い

紙カルテと電子カルテには、それぞれ異なる特徴があります。項目ごとに何が違うのか見てみましょう。

紙カルテと電子カルテには、それぞれ異なる特徴があります。項目ごとに何が違うのか見てみましょう。

| 項目 | 紙カルテ | 電子カルテ |

| 記入方法 | 手書きで記入 | パソコンで入力 |

| 保存方法 | 原紙で保管 | 電子データとして保管 |

| 共有の可否 | 一度に1人しか使えない | 複数のスタッフで共有できる |

| 読みやすさ | 書いた人の筆跡によっては読みにくい場合がある | データのため読みやすい |

| 保管場所 | 紙カルテを保管できる場所が必要 | カルテの物理的な保管場所は不要 |

電子カルテの普及率はどのくらい?

厚生労働省の調査によると、2023年の一般病院における電子カルテの普及率は65.6%でした。2014年の調査時は34.2%だったため、約10年で飛躍的に普及したといえるでしょう。特に、400床以上の一般病院では電子カルテの普及率が高く、93.7%に達しています。

一方、200床未満の一般病院になると、2023年の普及率は59.0%です。しかし、こちらも2014年の普及率と比較すると、2倍以上に増えています。2023年の一般診療所の普及率は55.0%であることから、小規模病院や診療所でのさらなる普及が課題といえます(※)。

※参考:厚生労働省.「電子カルテシステム等の普及状況の推移」.

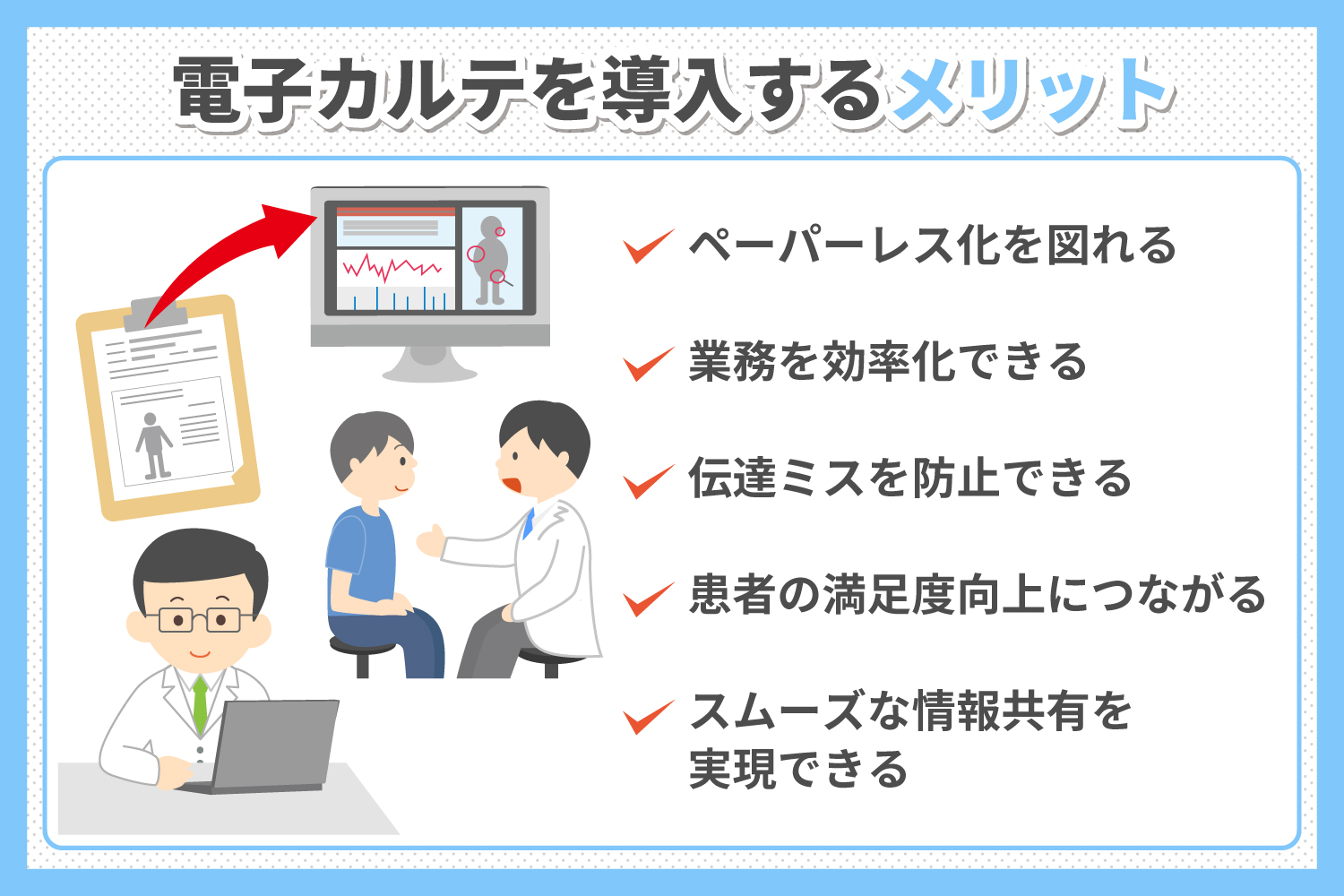

電子カルテを導入するメリット

電子カルテには、以下のようなメリットがあります。

電子カルテには、以下のようなメリットがあります。

- ペーパーレス化を図れる

- 業務を効率化できる

- 伝達ミスを防止できる

- 患者の満足度向上につながる

- スムーズな情報共有を実現できる

ペーパーレス化を図れる

電子カルテは記入も閲覧もパソコンで行うため、ペーパーレス化の実現が可能です。 紙カルテは、患者が増えたり通院を重ねたりするたびに、どんどん枚数が増えていきます。医師法により、カルテの保管期間は診療完了日から5年間と定められています(※)。そのため一定の保管スペースを確保しなければなりません。破損や汚損を防ぐための対策も求められます。 その点ペーパーレス化を図れれば、カルテを保管するための物理的なスペースを用意することなく、膨大な数のカルテを管理できます。破損や経年劣化の心配もありません。 ※参考:e-Gov法令検索.「医師法」."第二十四条".https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 ,(参照2025-06-20).業務を効率化できる

電子カルテの導入は、業務の効率化も期待できます。電子カルテ自体をさまざまな情報と紐づけられるためです。 紙カルテは、カルテとは別に血液検査やエックス線検査などのデータを保管する必要があります。そのため診察のたびに検査結果をカルテに記入したり、エックス線検査の画像を探したりする手間がかかります。特に、同姓同名や名前が似ている患者がいる場合は、取り違えを防ぐために慎重な照合が欠かせません。 一方、電子カルテは別保管のデータと簡単に紐づけられるため、確認の手間や時間を軽減できます。看護記録や薬の処方履歴、他の診療科での状況など、カルテに書ききれない情報もすぐに呼び出せるため、情報の取り違えリスクも低減するでしょう。 診療後の会計も、紙カルテは事務スタッフの計算が必要ですが、電子カルテなら自動算出できるものがあります。院内全体で業務効率化が図れるだけでなく、計算ミスの防止にもつながります。伝達ミスを防止できる

電子カルテを導入すると、伝達ミスの防止にもつながります。電子カルテの場合、「カルテを汚してしまい読めなくなった」「文字に癖があり内容を読み間違えてしまった」といったトラブルが起きないためです。 電子カルテは、テンプレートや検査結果の引用といった入力支援機能、検体ラベルの発行機能など便利な機能が多く備わっています。調剤システムや看護計画システムなどとの連携が柔軟にできる電子カルテシステムを選べば、人による手作業を極力減らせるので、伝達ミスが起こらない環境を構築できるでしょう。患者の満足度向上につながる

電子カルテの導入は、以下のような理由から患者の満足度の向上につながります。- 患者の待ち時間を短縮できる

- 患者が説明を理解しやすくなる

患者の待ち時間を短縮できる

紙カルテの場合、診察後に検査をするまでに患者情報や検査オーダーの入力といった手間が発生します。しかし電子カルテなら検査システムに連携し自動で検査オーダーを行えます。患者情報も毎回入力する必要はありません。結果的に、検査までをスムーズに対応できるので「診察や検査より待ち時間の方が長い」と不満を感じる患者を減らせるでしょう。 このロスタイムは「診察」「検査」「説明」「会計」のプロセスごとに起こり得るので、全体的に対応スピードが早くなれば患者の満足度向上につながります。患者が説明を理解しやすくなる

電子カルテを導入すると、検査結果や撮影した画像などをモニターに映しながら患者に説明することが可能です。シェーマ(身体の絵図)機能も併用すれば視覚的な情報で医師の説明を補足できるので、患者はよりスムーズに理解できるようになります。 画像や図を使った分かりやすい説明によって、患者自身の理解度が高くなれば、医療機関に対する満足度の向上も期待できるでしょう。スムーズな情報共有を実現できる

電子カルテは何人ものスタッフが同時に閲覧できるため、利用時に順番を待つ必要がありません。また受付スタッフや医師が入力した情報は、即座に電子カルテに反映されます。電子カルテを閲覧できる全ての関係者は、常に最新の情報をリアルタイムで把握することが可能です。中には、院内だけでなく在宅診療や訪問診療にも対応できるシステムもあります。 地域医療連携システムを導入している病院であれば、電子カルテを導入するだけで他の医療機関と情報を共有することも可能です。電子カルテを導入するデメリット

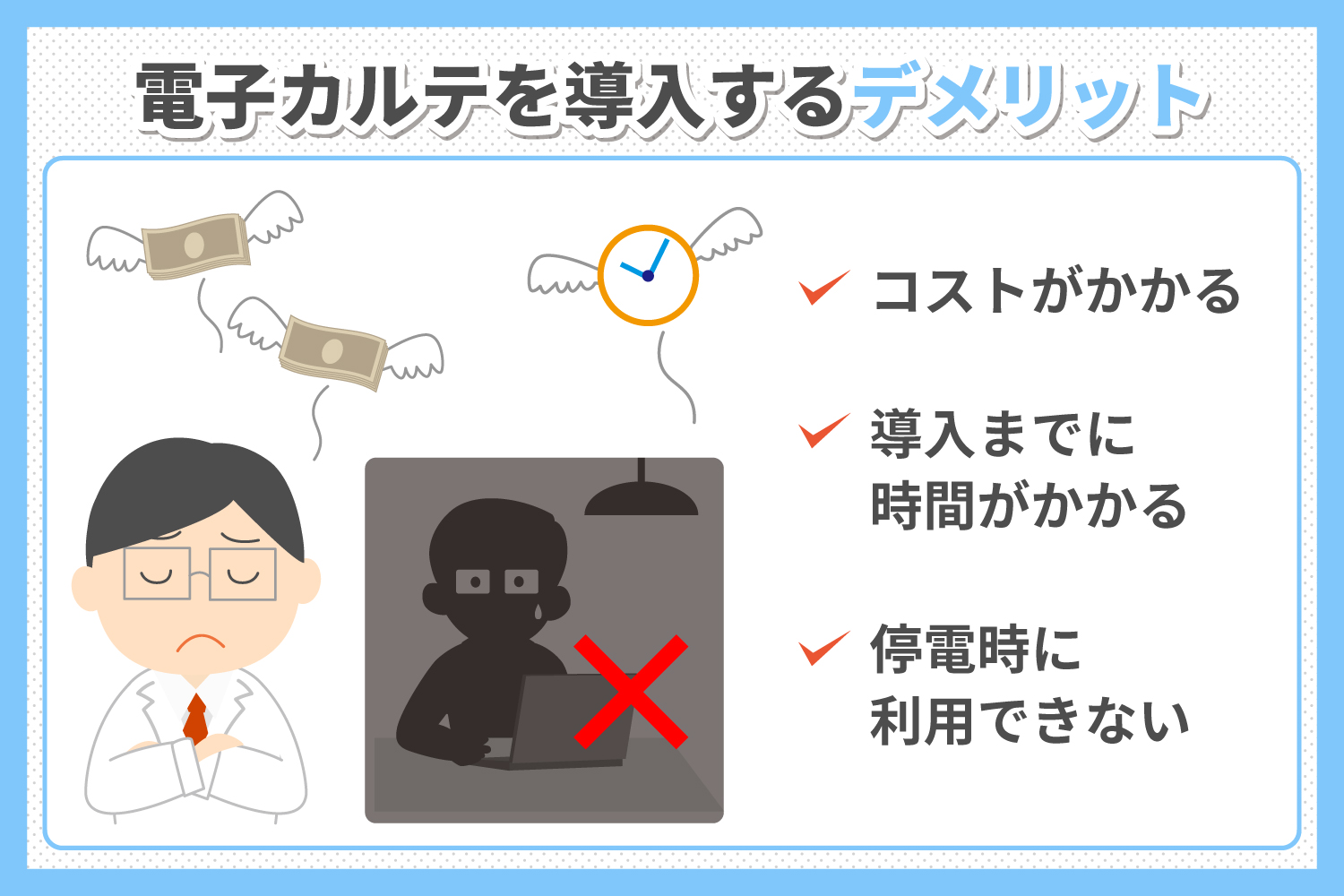

電子カルテはメリットが大きい一方、以下のデメリットもあります。

電子カルテはメリットが大きい一方、以下のデメリットもあります。

- コストがかかる

- 導入までに時間がかかる

- 停電時に利用できない

コストがかかる

用紙を購入するだけで使える紙カルテとは異なり、電子カルテには導入・運用費用が必要です。システムによっては、定期アップデートの際にも費用がかかるものもあります。 電子カルテの導入にかかる費用は、システムの形態や設定、必要な機能によって変わります。そのため、電子カルテを導入する目的を明確にし、必要な機能などを見極めることが大切です。その上で複数の電子カルテベンダーから相見積を取り、費用を含めて比較しましょう。 また、電子カルテの導入には公的な助成金や補助金を利用できるケースもあります。具体的には医療提供体制設備整備交付金やIT導入補助金などです。自治体が独自に支援を行っている場合もあるので、チェックしてみてください。導入したいシステムがあれば、各申請の条件を満たすかどうか、確認してみましょう。導入までに時間がかかる

電子カルテシステムの決定から実際の運用開始までには、一定の時間がかかります。開院当初から電子カルテを利用したい場合は、余裕のあるスケジュールを立てておくのがおすすめです。 電子カルテの導入は、一般的に以下のような流れで進みます。| ステータス | 具体的な作業内容 |

| 情報収集 | 各メーカーのシステムの特徴、費用などの情報を公式Webサイトや問い合わせなどで確認 |

| 現状把握 | 院内で使用しているシステム、ネットワークの状況、サーバー設置場所の有無などを把握。画像データの運用状況も調べる電子カルテを導入する目的をまとめる |

| システム選定 | 院内でプロジェクトチームを結成電子カルテの使用開始時期、予算などの大枠を決める自院での運用に必要な機能をまとめた仕様書を作成仕様書に基づいて各メーカーの製品を比較する。機能、シェア、サポート体制、自院での操作性や運用性などを検討複数メーカーから相見積を取り、所要期間を確認自院に合うメーカーを選び、スケジュールやサポート内容など詳細を擦り合わせて契約 |

| 導入準備 | 契約内容をプロジェクトメンバーで共有し、電子カルテの具体的な業務の流れを検討メーカーと協力しながら、処方や検査などのメニュー、カルテの書式などを自院に合わせて設定スタッフ全員が電子カルテを操作できるように研修・トレーニングを実施稼働開始2~4週間前にリハーサルを行い、運用プロセスや問題点を確認 |

| 稼働開始 | 稼働開始日はメーカーのスタッフにサポートを依頼する稼働開始後は各部署のフィードバックを集め、システムを最適化させる |

停電時に利用できない

電子カルテはパソコンなどの電子機器を使うため、停電時には利用できません。停電は一時的なケースもありますが、災害やアクシデントの場合は長期化もあり得ます。電子カルテの種類によっては、電力供給が復旧してもネットワークが断絶している限り利用できないケースもあるので、災害時の対応として万が一のときには紙カルテに切り替えられるよう、定期的にシミュレーションしておくのがおすすめです。電子カルテの種類

電子カルテシステムは大きく分けて以下の3種類があります。- クラウド型

- オンプレミス型

- ハイブリッド型

それぞれの仕組みと特徴を解説します。

クラウド型

クラウド型は、インターネットを経由して利用するシステムです。インターネット環境があるところなら、どこからでも電子カルテのデータを利用できるため、医療機関の形態や規模を問わず導入されています。

| サーバー | 企業のサーバーを利用 |

| 利用可能な場所 | インターネットにつながる場所 |

| セキュリティ | 対策が必要 |

| カスタマイズ | 基本的に不可、他システムとの連携によって拡張性は変動する |

| 価格形態 | サブスクリプション |

| サポート形態 | オンラインでの対応が多い傾向にある |

オンプレミス型

オンプレミス型は、院内に設置したサーバー上でシステムを運用する方式です。自由度が高く、自院の業務に合わせたシステム構成にできます。ただし、サーバー機器やソフトウェアの導入が必要なため、クラウド型と比べて初期費用は高額になりやすいです。

| サーバー | 院内にサーバーを設置 |

| 利用可能な場所 | 基本的に院内のみ |

| セキュリティ | インターネットにつながなければリスクは低いが、不正アクセスやデータの改ざんへの対策は必要 |

| カスタマイズ | 自由度が高い |

| 価格形態 | パッケージ価格(数年ごとにアップデートが必要な場合がある) |

| サポート形態 | 導入初期のサポートが手厚い傾向にある |

ハイブリッド型

ハイブリッド型は、院内のサーバーとインターネットを併用するシステムです。院内のサーバーがつながらなくなった際は、インターネット上のサーバーに切り替えて利用できます。

| サーバー | 院内サーバーと企業サーバーを併用 |

| 利用可能な場所 | 設定をすれば院外でも利用できる |

| セキュリティ | マルウェア対策や不正アクセス、データの改ざんへの対策が必要 |

| カスタマイズ | ある程度の柔軟性はあるが、オンプレミス型よりもフォーマット化されている傾向にある |

| 価格形態 | 一括導入のパッケージ価格タイプと初期費用+サブスクリプションのタイプに分かれる |

| サポート形態 | 製品によって異なる |

これらはあくまでも一般的な傾向をまとめている表です。実際に導入したいシステムを選定したら、セキュリティ対策やカスタマイズ性、価格形態、サポート形態などは必ず確認しましょう。

電子カルテはメリットとデメリットを理解して自院に合った選択を

電子カルテは紙カルテをデジタル化するシステムで、ペーパーレス化や業務の効率化など、さまざまなメリットが得られます。一方でコストが発生し、導入に時間がかかる点がデメリットです。停電時に利用できないケースもあるので、災害時の対策も必要です。

また電子カルテにはクラウド型、オンプレミス型、ハイブリッド型の3種類があり、システムの仕組みや費用感、セキュリティ対策、カスタマイズ性などは異なります。気になる製品があれば、詳細を問い合わせて自社に合ったシステムを選定しましょう。

セコム医療システム株式会社の「セコム・ユビキタス電子カルテ」は、クラウド型電子カルテのパイオニアとして販売を開始した在宅クリニック・無床診療所~中小規模病院向けの電子カルテです。

電子カルテ機能はもちろん入院管理や予約管理、会計機能を備えた高機能な電子カルテシステムで、各種部門システムとの連携、他の施設の電子カルテシステムとの共有もできます。新規導入だけではなく、現行の電子カルテシステムからの乗りかえもスムーズです。