働き方改革!クラウド型電子カルテ導入のメリット

公開日: 2019年12月20日 11:38

1.働き方改革関連法とは

A)日本の働き方改革

2018年6月29日に成立した働き方改革法案。

2019年4月1日を以て、関連法が適用開始されました。

働き方改革関連法とは以下8本の労働法の改正を行うものです。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

- じん肺法

- 雇用対策法

- 労働契約法

- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

この労働法の改正によって私たちの生活にはどのような変化が起きるのでしょうか。 以下に要点をまとめました。

➀時間外労働の上限規制

(施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~)- 月45時間、年360時間を原則。

- 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)。

- 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。

➁年次有給休暇の確実な取得

(施行:2019年4月1日~)- 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、 時季を指定して有給休暇を与える必要がある。

➂正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止

(施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~)同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。

このように、今まで法律上明確な上限やルールがなかったものについて規制を設け、労働者が勤務しやすい環境づくりを支援していくことで、少子化対策や育児、介護との両立等の課題を解消することを目的としています。

B)医療現場の働き方改革

日本における働き方改革の対象は一般企業労働者だけでなく、病院や診療所などの医療機関に勤務する人たちにおいても同様です。 しかし、2007年に超高齢社会へ突入した日本の医療現場は、医療クオリティの向上、複合疾患を持つ患者や、がんなどの長期治療を必要とする患者の増大、ターミナルケア等の在宅医療増加、医師や看護師不足により、医師や看護師をはじめ医療スタッフや介護スタッフへの負担は増え続けています。

そういった要求に対し質の高い医療を継続して提供するためには、何よりも労働環境の支援、改善が求められます。 その解決策を支援するツールの一つとして電子カルテの導入が挙げられます。 それはクラウド型電子カルテであればさらなるメリットが期待できます。 当社セコム・ユビキタス電子カルテ、セコムOWELはどちらもクラウド型電子カルテですが働き方改革を課題としている医療機関へご提案しています。

2.クラウド型電子カルテを使用した働き方改革

そもそもなぜクラウド型電子カルテの導入が働き方改革につながるのでしょうか。 その理由のひとつは『煩わしさからの解放』です。 ここでいう『煩わしさ』とは日々の業務を行う上での非効率的な部分を指します。 作業時間に対して成果が伴わなかったり、 深夜にまで及ぶ残業が発生してしまったりなどが挙げられます。 とはいえ必要な業務となれば非効率であっても実施せざるをえません。 与えられた労働環境の中、個人の努力だけで効率的な働き方改革を実践するには限界があります。このように排除することはできないものの非効率的で生産性の低い業務を解消し、 労働時間の削減や医療水準の向上につなげていけるのがクラウド型電子カルテです。

3.クラウド型電子カルテを使用した様々な働き方改革

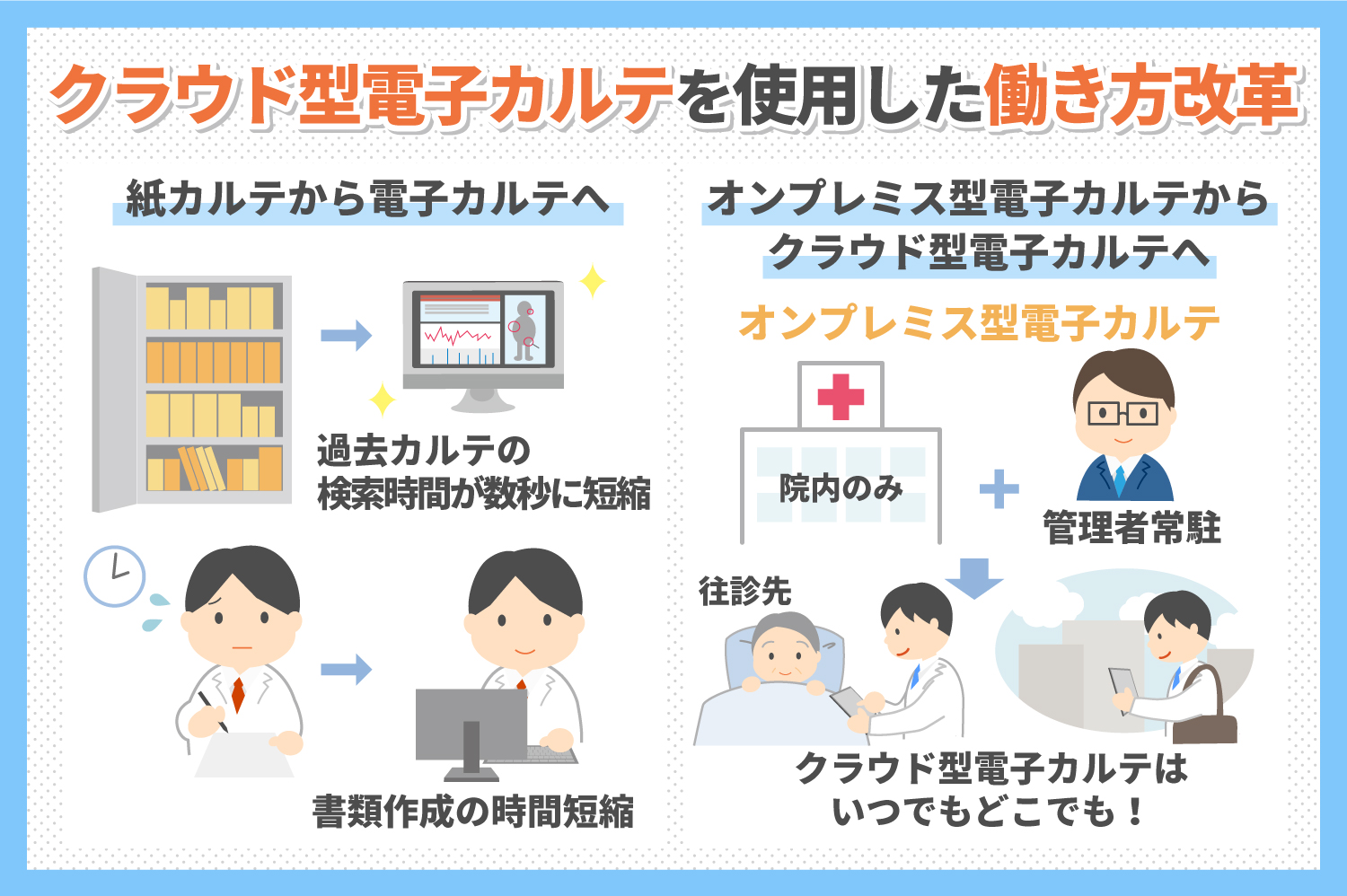

A)紙カルテから電子カルテへ移行した際の働き方改革

紙カルテ業務を実践する医療機関ではどういった改革ができるのでしょうか。 たとえば一人の患者の過去診療録を確認したいとき、保管庫にある大量のカルテの中から探し出す必要があります。やっとのことで探し出しても医師が確認する時間は数秒...。 とても時間がかかる上に非効率的ですが患者の確かな情報を得るためには必要な作業です。 電子カルテであれば過去履歴も検索機能で簡単に見ることができます。今までカルテ捜索に何分も費やしていた時間が数秒に短縮されるのです。 もちろん医師の診察だけでなく、看護に必要な情報も簡単に収集できるようになります。 他にも、以下のような問題点の解決が見込めます。

- 医師が記述する処方箋や診療情報提供書等の書類作成にかかる時間短縮

- 患者の情報共有のため紙カルテを広げて頻繁に行っていたミーティング回数の減少

- 紙カルテ保管スペースを研修室や会議室にする等別用途として利用可能

短縮できた時間を研修などの別業務に充てたり、退勤時間を早めたりすることで、 育児や介護を両立する医師や看護スタッフの支援にもつながります。

B) オンプレミス型電子カルテからクラウド型電子カルテへ移行した際の働き方改革

先に記述した改革は実はオンプレミス型でも実現可能です。 ではクラウド型の特性を活かした改革とはどういったものがあるでしょうか。 たとえばオンプレミス型電子カルテ利用の医療機関で、在宅医療患者からの深夜往診要請があった場合、医師は一度自宅から病院・診療所に戻ってカルテを確認し、必要な準備をしてから患家へと向かいます。本当に緊急の場合は直接患家へ向かうこともあるかもしれませんが、情報が不足し適切な治療を行えない可能性が出てきます。当社クラウド型電子カルテの場合、医師が持ち帰る貸与PCや個人PCからでも安全に電子カルテにアクセスする機能が備わっています。医師が研修等で出張先にいる場合でも診察室にいるのと変わらない状態で電子カルテを利用できるといったメリットがあります。 他にも、以下のような改革が見込めます。

- 院内にサーバーを置かないため、管理者を常駐させる必要がなく、医療業務と管理を兼任しているスタッフの負担軽減につながる

- 在宅医療患者からの治療に関する突然の要求にもリアルタイムでカルテ更新が可能となるため、病院・診療所に戻ってからカルテを修正するといった手間が発生しない

- 毎日のバックアップ作業がないため、一定時間カルテが使えない不便から解放される

大きなメリットは医療機関の外でも電子カルテが使用できるという点です。 遅くまで残って入力作業や事務作業に追われる煩わしさから解放され家族との時間を増やすことができたといった声も実際に多く聞きます。 このような改革が進めば経営者側も人件費や保守費用などのコストカットが見込め、医療機関全体の支援、改革へとつながっていくのです。

4.最後に

今回は働き方改革という観点からクラウド型電子カルテ導入のメリットを述べてきました。 紙カルテ利用中の医療機関もオンプレミス型電子カルテ利用中の医療機関もクラウド型電子カルテへ移行することで働き方改革のきっかけになりうるということが理解できたかと思います。もちろん勤務するスタッフの要望、操作研修時間の確保、病院・診療所の方針、患者とのかかわり方、セキュリティ面、コスト面等様々な側面を複合しながら改革を進めていくことが不可欠です。しかし、パラダイムシフト(=現状打破)を念頭に置き、ビジョンの実現に向けアクションを起こすことが働き方改革につながり、雇用クオリティや医療クオリティの向上、さらには患者満足度の向上につながっていくと考えます。